题目:基于多孔结构和晶界效应增强碳纤维基复合材料的高效稳定储锂

第一作者:王溦

通讯作者:尹红

通讯单位:湖南理工学院 先进碳基功能材料湖南省重点实验室

DOI::10.20517/energymater.2024.87

【导读】

随着对高性能锂离子电池的发展,新型锂离子电池负极成为研究热点。过渡金属硫化物具有其高理论容量的优势,但其结构稳定性差、极化严重。本研究采用简单的静电纺丝策略开发了一种双金属硫化物(FeS-ZnS)复合多孔碳纤维材料,利用碳纤维的多孔结构和双金属硫化物的晶界效应增强了材料的稳定性和电化学动力学,显著提高了储锂能力和循环寿命。

【正文简介】

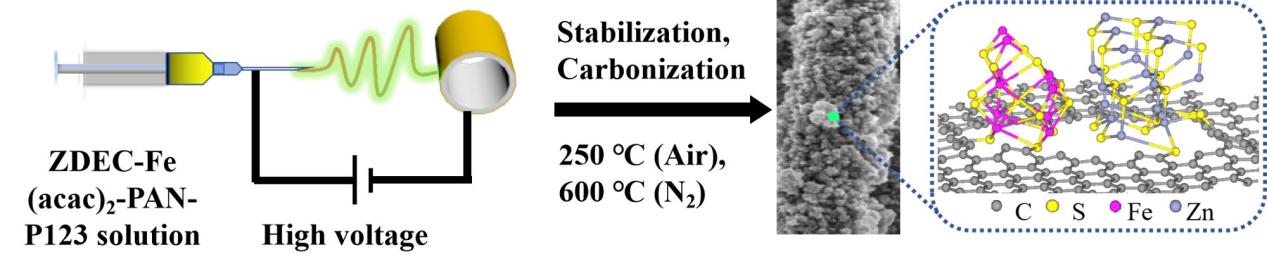

图1. FeS-ZnS/PCFS-20%复合材料的制备流程图

图1展示了FeS-ZnS/PCFs的制备过程。以聚丙烯腈(PAN)为纺丝基材,聚环氧乙烷-聚环氧丙烷-聚环氧乙烷三嵌段共聚物(P123)为模板剂,二乙基二硫代氨基甲酸锌(ZDEC)作为硫源和锌源,乙酰丙酮铁为铁源,使用静电纺丝制备前驱体材料。在氮气气氛下经高温碳化处理,PAN碳化形成碳纤维,P123高温挥发在碳纤维上造孔,ZDEC分解得到ZnS,过量的硫元素与乙酰丙酮铁形成FeS,实现双金属硫化物复合。

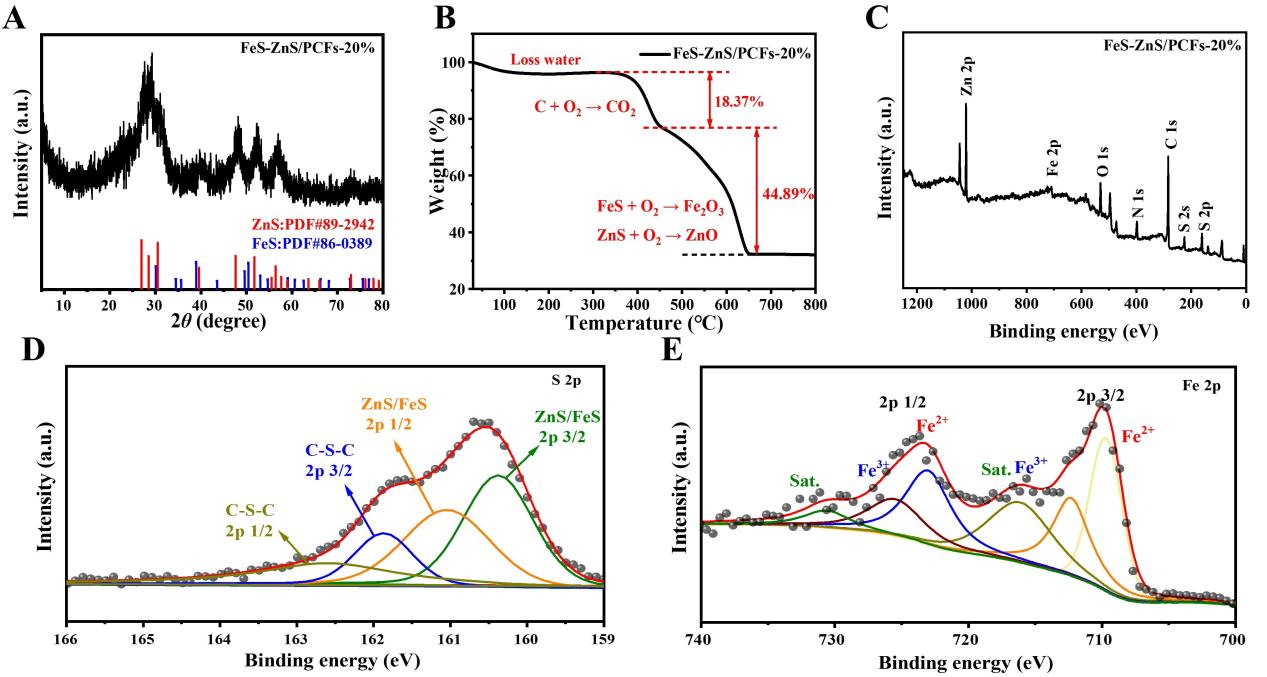

图2.FeS-ZnS/PCFS-20%复合材料的(A) XRD谱图;(B) 热失重曲线;(C) XPS全谱;(D) S 2p和(E) Fe 2p高分辨谱。

FeS-ZnS/PCFS-20%复合材料的X射线衍射谱(XRD)如图2A所示,复合材料的特征衍射峰与ZnS(PDF#89- 2942)和FeS(PDF#86-0389)的标准XRD峰对应,证实了FeS-ZnS复合结构的成功构建。X射线光电子能谱(XPS)也观察到各元素的特征峰,对S 2p和Fe 2p高分辨谱进行反卷积分析也进一步表明复合材料中金属硫化物的成功合成。

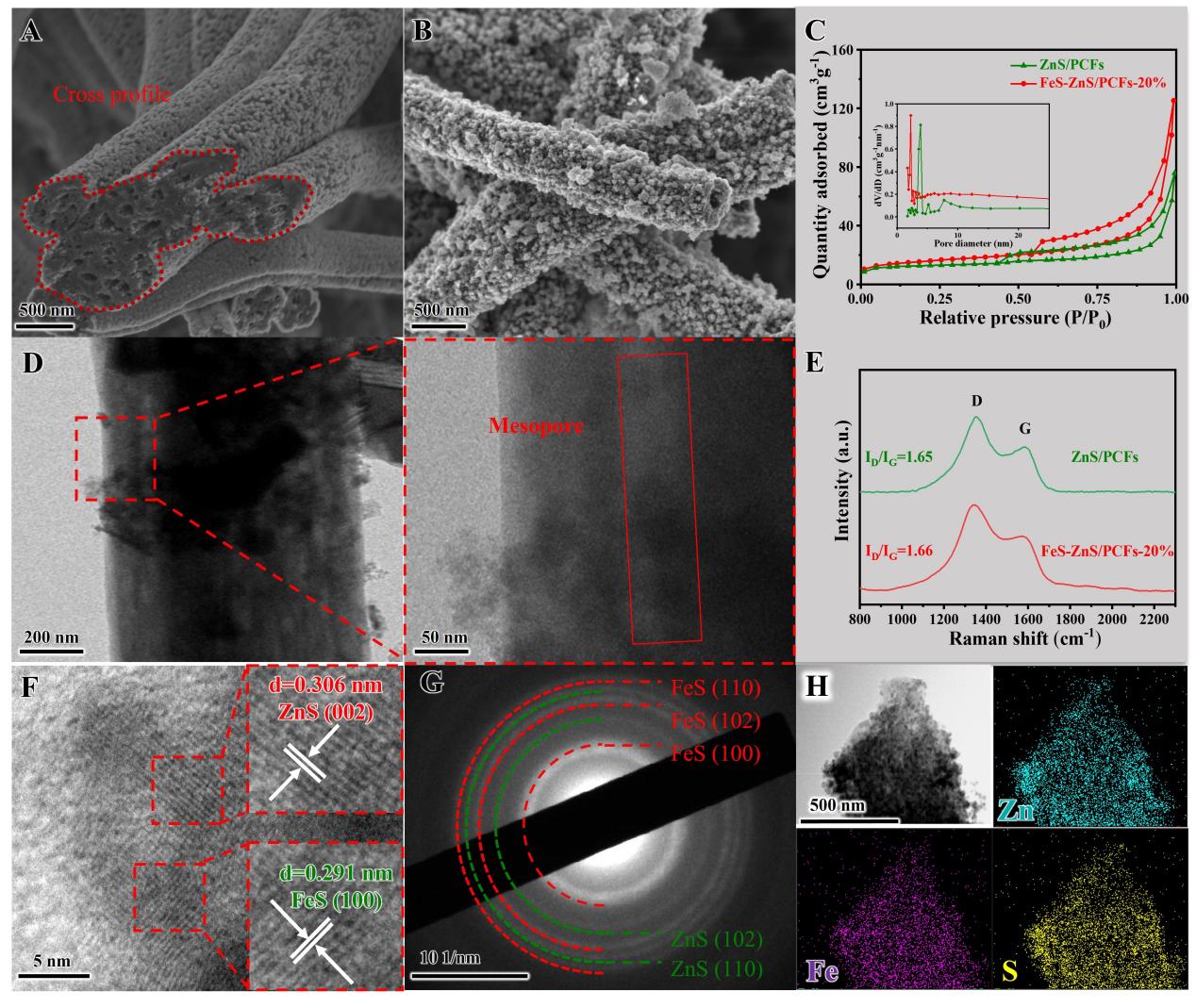

图3. ZnS/PCFs和 FeS-ZnS/PCFs-20%的 (A、B) SEM图;(C) 氮气吸/脱附等温线(内嵌图为孔径分布曲线);(D) FeS-ZnS/PCFS-20%的HRTEM图像;(E) ZnS/PCFs和FeS-ZnS/PCFs-20%的拉曼光谱图;FeS-ZnS/PCFs-20%的 (F) HRTEM图像、 (G) 选区电子衍射图和 (H) TEM-EDS元素分布图。

通过扫描电子显微镜(SEM)表征了ZnS/PCFs和 FeS-ZnS/PCFs-20%复合材料的的微观形貌。可以看到二者纤维的横截面处具有明显的多孔结构。利用氮气吸脱附实验得到的等温吸脱附曲线和相应的孔径分布曲线证实二者均为介孔材料。图2F的高分辨透射电子显微镜(HRTEM)结果证实材料中FeS-ZnS在晶体层面发生复合,存在晶界而非单独的纳米晶。图2G的选区电子衍射图呈现多晶衍射环结果,未出现点状衍射光斑,进一步表明ZnS和FeS在复合材料中的分布极为均匀。图2H为FeS-ZnS/PCFs-20%的TEM-EDS 元素分布图,可以看出复合材料中Zn、Fe和S元素分布高度重合,进一步证明材料中FeS与ZnS发生了晶体层面耦合而不是简单的混合。

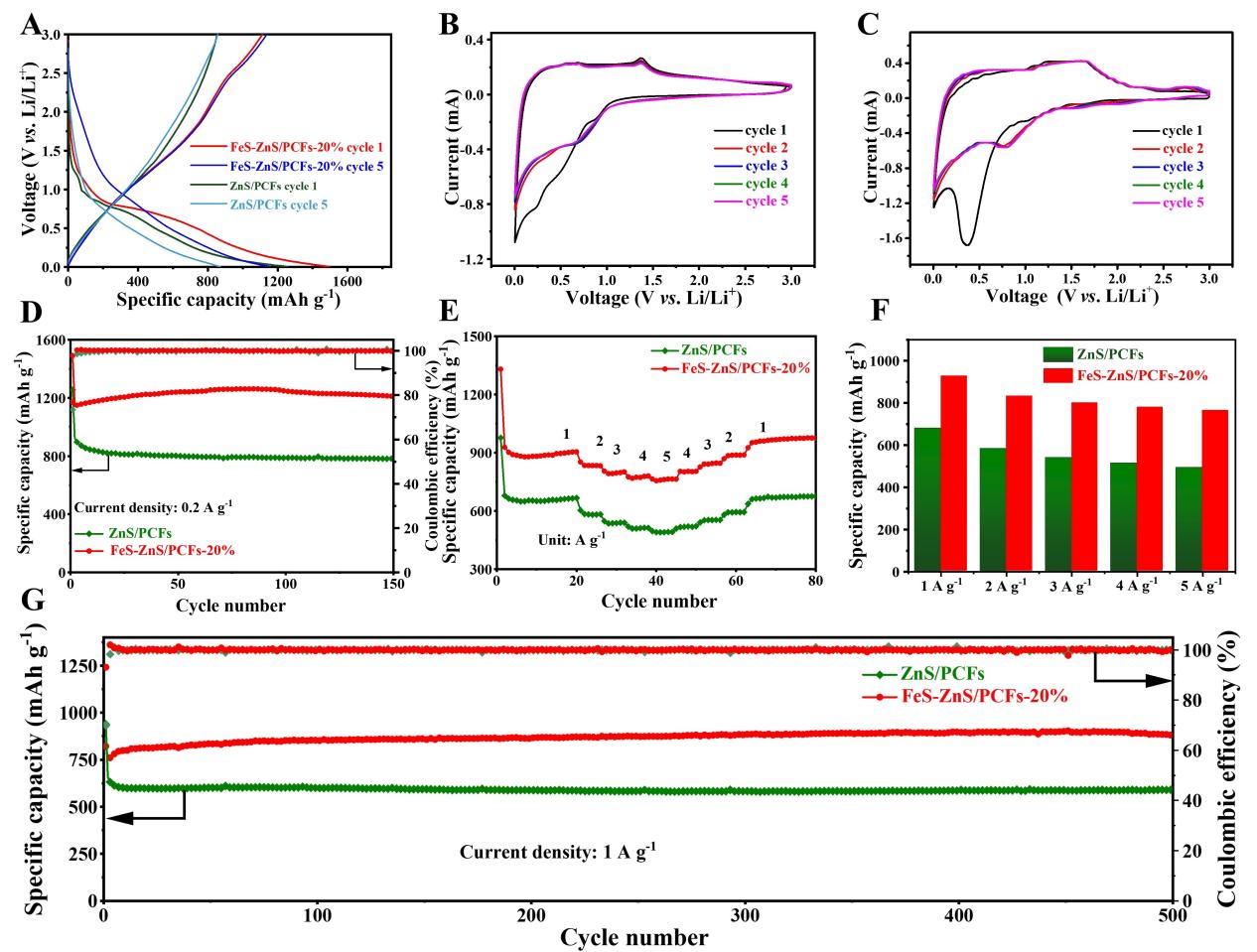

图4. ZnS/PCFs和 FeS-ZnS/PCFs-20% (A)在0.2A g-1电流密度下充放电曲线、 (B、C) 0.5 mV-1扫速下的 CV曲线、 (D) 0.2 A g-1电流密度下的放电容量曲线、(E) 倍率性能、(F) 可逆容量保持率直方图和 (G) 1 A g-1电流密度下的放电容量曲线。

图4集中展示了材料的储锂性能测试结果。可以看到FeS-ZnS/PCFs-20%展现出显著优于ZnS/PCFs的储锂性能。FeS-ZnS/PCFs-20%具有优异的储锂性能可能得益于以下三方面因素:首先金属硫化物之间以及与多孔碳纤维的复合协同作用有利于储锂循环;其次不同过渡金属硫化物组分的储锂电位不同,异步储锂可以有效缓冲结构应变;最后材料的多过渡金属硫化物晶界可以提供更丰富的活性位点,有利于促进电子的传输和界面锂离子吸附,从而提升可逆容量和快速充放电能力。

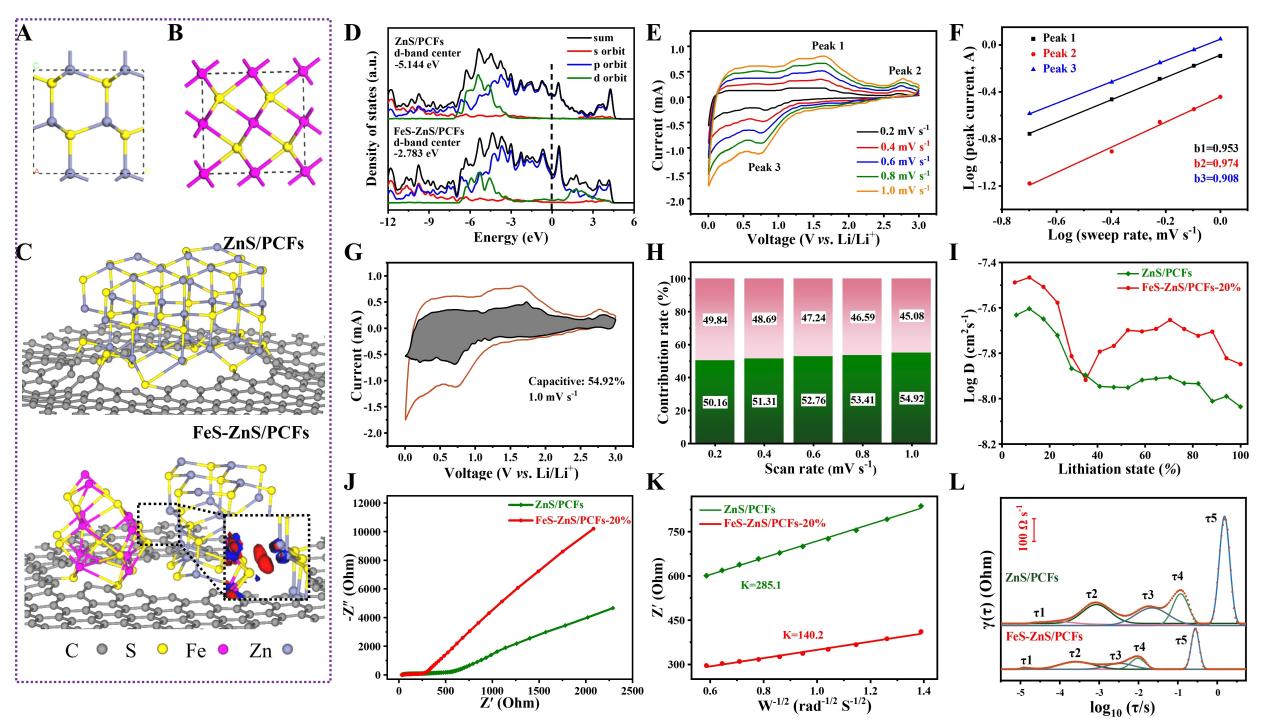

图5. FeS和ZnS的(A、B) 晶体结构模型;(C) 差分电荷密度结果;(D) 分波态密度(PDOS);(E) FeS-ZnS/PCFs-20%在不同扫描速率下的CV曲线;(F) b值拟合结果;(G) 扫描速率为1.0 mV-1时电容贡献;(H) 不同扫描速率下贡献率直方图;(I) ZnS/PCFs和FeS-ZnS/PCFs-20%的锂离子扩散系数;ZnS/PCFs和FeS-ZnS/PCFs-20%的 (J) 电化学阻抗谱、(K) Warburg阻抗线性拟合结果和 (L) 弛豫时间分布(DRT)结果。

通过密度泛函理论(DFT)计算以及一系列电化学表征对复合材料的储锂行为和储锂动力学进行了深入研究,重点探讨了其电荷转移特性和储锂动力学特征。研究结果表明,在FeS-ZnS/PCFs复合材料中FeS-ZnS界面处发生了显著的电荷转移,将有助于锂离子在界面的快速迁移。密度态(DOS)分析显示,FeS-ZnS/PCFs模型在费米能级附近的电子态密度有所增加,主要是由于FeS-ZnS/PCFs复合材料中d轨道的丰度更高,将有助于提升材料的电化学反应性。对不同扫描速率下的CV曲线进行分析发现,FeS-ZnS/PCFs-20%的电容贡献超过50%,并且在不同扫速下变化较小,这表明该材料具有适中的表界面吸附储锂容量,既能提升快速充放电能力,又能在压实状态下保持储锂容量。弛豫时间分布(DRT)结果表明,得益于FeS-ZnS的晶界效应带来的高反应活性,FeS-ZnS/PCFs-20%展现出更低的电化学弛豫时间,表明其电化学响应速率更快。综合DFT计算结果与实验表征,FeS-ZnS/PCFs-20%显示出更优的储锂性能,具有更快的储锂动力学,其在锂离子电池中的应用潜力较高。

【展望】

本研究成功开发的双金属硫化物(FeS-ZnS)复合多孔碳纤维材料在储锂性能方面的表现较为优异。结合DFT理论计算,以及电容贡献、DRT技术等储锂动力学研究手段,本研究深入分析了复合材料具有优异储锂性能的原因。本研究提供的材料制备策略,将为其他过渡金属硫化物复合体系的设计提供一定参考,有望为下一代高能量密度、长寿命锂离子电池的发展奠定基础。

【基金支持】

本研究得到了国家自然科学基金((Grant Nos.52271211)、湖南省科技创新计划(Grant No.2023RC3185)、EUHORIZON Marie Skłodowska-Curie行动-2021-PF((No. 101065098)和欧洲研究执行机构(Project 101079184-FUNLAYERS)的支持。

【通讯作者介绍】

王溦,湖南理工学院,副教授,硕士生导师,岳阳市科技特派专家。2018年在华中科技大学取得材料物理与化学博士学位。目前在先进碳基功能材料湖南省重点实验室从事科学研究,研究领域涉及离子电池电极材料、电催化材料、固态电解质等。主持(完成)国家自然科学基金项目1项、湖南省自然科学基金项目2项;在Journal of Energy Chemistry、Journal of Materials Science & Technology、Chinese Chemical Letters等刊物发表论文60余篇,其中一作/通讯作者20余篇(高被引论文1篇),累计被引1800余次,H因子26;出版外文专著1部;申请发明专利10项(授权3项)。

尹红,湖南理工学院,副教授,硕士生导师,玛丽.居里学者,湖湘青年英才,主要从事纳米功能复合材料的制备新机制、新方法及其在金属离子电池、光电探测器件等领域的应用研究;获得欧盟“玛丽.居里”行动计划和湖南省“湖湘青年科技创新人才”荷尖人才项目资助;主持国家自然科学基金面上项目1项、湖南省教育厅优秀青年项目1项、博士后基金项目1项、校企合作横向项目1项;研究成果在Advanced Science、Nano Energy、Nano Research等国际著名期刊发表论文50余篇(其中,高被引论文3篇,期刊热点论文1篇,单篇论文最高引用超400次);出版外文专著1部;申请国家发明专利16项,其中授权14项,研究成果转化2项。

【文章关键词】双金属硫化物,碳纤维,多孔结构,静电纺丝,锂离子电池